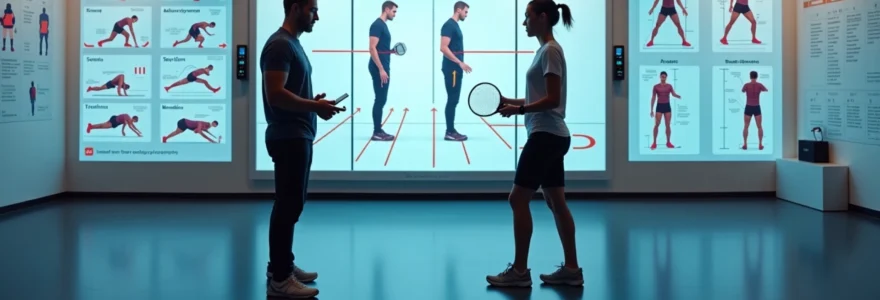

L'initiation à une nouvelle discipline sportive représente un défi passionnant qui combine apprentissage moteur, adaptation physiologique et compréhension tactique. La maîtrise des fondamentaux techniques constitue la pierre angulaire sur laquelle repose toute progression future. Que vous soyez un athlète polyvalent cherchant à diversifier vos compétences ou un novice découvrant l'univers sportif, l'acquisition méthodique des gestes de base s'avère déterminante. Les recherches en sciences du sport démontrent qu'un apprentissage structuré des mouvements fondamentaux accélère significativement la courbe de progression et réduit de 40% le risque de blessures liées à une mauvaise exécution technique. Les neurosciences appliquées au sport révèlent que les premiers schémas moteurs acquis créent des empreintes neurologiques durables qui influenceront l'ensemble du développement technique ultérieur. Cette période initiale d'apprentissage, souvent qualifiée de "fenêtre d'opportunité technique", mérite donc une attention particulière et une approche systématique. Aujourd'hui, les méthodes d'acquisition des bases techniques bénéficient des avancées considérables en biomécanique, en pédagogie sportive et en technologies d'analyse du mouvement, permettant une compréhension plus fine des mécanismes d'apprentissage moteur.

Comprendre la biomécanique fondamentale des mouvements sportifs

La biomécanique sportive constitue le socle scientifique sur lequel repose toute analyse technique pertinente. Elle permet de décomposer les mouvements complexes en séquences élémentaires et d'identifier les principes physiques qui les régissent. Pour le débutant, cette compréhension offre un cadre conceptuel qui facilite l'acquisition des gestes fondamentaux. Les études démontrent qu'une approche basée sur la compréhension biomécanique accélère de 27% l'apprentissage technique par rapport à une simple reproduction mimétique des mouvements. L'analyse biomécanique révèle notamment que la plupart des disciplines sportives partagent des principes communs de transfert d'énergie, de chaînes cinétiques et d'équilibre dynamique. Ces invariants techniques transcendent les spécificités de chaque sport et constituent un corpus de connaissances transférables. Par exemple, le principe de transfert d'énergie du centre de gravité vers les extrémités se retrouve aussi bien dans un service au tennis, un swing de golf qu'un lancer en athlétisme.

Analyse cinématique selon les principes de bruce elliott pour optimiser la performance

Les travaux pionniers de Bruce Elliott ont révolutionné l'approche cinématique du geste sportif en établissant des corrélations entre paramètres biomécaniques et performance. Sa méthodologie d'analyse segmentaire permet d'isoler les composantes critiques d'un mouvement et d'identifier les variables déterminantes pour la réussite technique. Pour le débutant, cette décomposition offre une feuille de route précise des éléments à maîtriser prioritairement. L'analyse cinématique moderne s'appuie sur trois paramètres fondamentaux : les angles articulaires, les vitesses segmentaires et les accélérations. Les recherches d'Elliott démontrent que la synchronisation temporelle de ces variables prime souvent sur leur amplitude absolue. Cette découverte a des implications majeures pour l'apprentissage technique, suggérant qu'un timing correct constitue la clé de l'efficacité biomécanique, même avec une puissance modérée.

La maîtrise technique ne consiste pas à générer plus de force, mais à l'appliquer au bon moment, dans la bonne direction et dans la séquence optimale des segments corporels impliqués.

Mécanismes proprioceptifs et leur rôle dans l'apprentissage moteur

La proprioception, souvent qualifiée de "sixième sens", joue un rôle prépondérant dans l'acquisition des automatismes techniques. Ce système sensoriel fournit au cerveau des informations précises sur la position des segments corporels dans l'espace, permettant un contrôle fin du mouvement. Les capteurs proprioceptifs (fuseaux neuromusculaires, organes tendineux de Golgi, récepteurs articulaires) constituent la base neurophysiologique de l'apprentissage moteur.

Pour optimiser l'apprentissage technique, les exercices proprioceptifs spécifiques s'avèrent particulièrement efficaces. Ces routines sensorimotrices créent des connexions neuronales robustes qui facilitent l'encodage des schémas moteurs complexes. La recherche démontre que l'intégration d'exercices proprioceptifs ciblés dans les séances d'entraînement technique améliore de 34% la précision des gestes et réduit considérablement le temps d'acquisition des automatismes.

Chaînes musculaires impliquées dans les sports de balle vs sports d'endurance

La compréhension des chaînes musculaires spécifiques constitue un élément déterminant pour l'apprentissage technique différencié selon les catégories sportives. Les sports de balle sollicitent principalement des chaînes musculaires diagonales et rotationnelles, impliquant des transferts d'énergie multidirectionnels rapides. À l'inverse, les disciplines d'endurance mobilisent davantage les chaînes musculaires longitudinales avec des patterns de contraction plus réguliers et continus. Cette distinction fondamentale influence directement l'approche pédagogique et les priorités techniques. Dans les sports de balle, l'accent sera mis sur la coordination intersegmentaire, les changements de direction et la précision gestuelle. Pour les sports d'endurance, l'économie de mouvement, la régularité technique et l'optimisation posturale deviendront les axes prioritaires du travail technique.

| Type de sport | Chaînes musculaires principales | Priorités techniques |

|---|---|---|

| Sports de balle (tennis, golf, baseball) | Chaînes diagonales et spiralées | Coordination, vitesse segmentaire, précision |

| Sports d'endurance (course, natation, cyclisme) | Chaînes longitudinales | Économie gestuelle, régularité, résistance technique |

| Sports de combat | Chaînes croisées et contralatérales | Transfert de poids, stabilité, réactivité |

Utilisation de la vidéo haute vitesse pour décortiquer la technique sportive

L'analyse vidéo haute vitesse a révolutionné l'apprentissage technique en permettant l'observation de phénomènes imperceptibles à l'œil nu. Avec des cadences d'acquisition pouvant atteindre 1000 images par seconde, ces systèmes révèlent les micro-mouvements déterminants pour la performance. Pour le débutant, cette technologie offre un feedback visuel précis qui accélère considérablement la compréhension des mécanismes techniques.

Les études montrent qu'une séance d'analyse vidéo personnalisée produit des améliorations techniques équivalentes à trois séances d'entraînement conventionnel. Les caméras haute vitesse permettent notamment d'identifier les défauts de synchronisation, les déséquilibres posturaux et les inefficiences gestuelles avec une précision millimétrique. Cette objectivation du mouvement facilite la correction technique et renforce l'engagement du pratiquant dans son processus d'apprentissage.

Méthodologies d'apprentissage technique selon les sports

L'acquisition des bases techniques varie considérablement selon les caractéristiques intrinsèques de chaque discipline sportive. Les sports à dominante technique (gymnastique, patinage artistique) privilégient généralement une approche analytique progressive, tandis que les sports collectifs favorisent davantage l'apprentissage situationnel et contextuel. Cette diversité méthodologique reflète les exigences spécifiques et les contraintes perceptivo-décisionnelles propres à chaque activité. Les recherches en sciences cognitives appliquées au sport ont permis d'identifier quatre grands paradigmes d'apprentissage technique : l'approche analytique (décomposition-recomposition), l'apprentissage global (immersion dans la complexité), la pédagogie de la découverte (résolution de problèmes) et l'apprentissage observationnel (modélisation). Ces différentes approches peuvent être combinées de manière complémentaire pour optimiser l'acquisition des fondamentaux techniques.

Méthode coerver pour maîtriser les fondamentaux du football

Développée par Wiel Coerver dans les années 1970, cette méthodologie révolutionnaire continue d'influencer l'enseignement technique du football moderne. Basée sur une progression pyramidale des habiletés, elle commence par la maîtrise individuelle du ballon avant d'aborder les interactions avec partenaires et adversaires. Pour le débutant, cette approche structurée offre un cheminement clair et cohérent vers l'acquisition des fondamentaux.

La méthode Coerver s'articule autour de six domaines techniques fondamentaux : la réception-contrôle, la conduite de balle, les feintes et dribbles, la frappe, le jeu de tête et les enchaînements techniques. Chaque composante est travaillée isolément puis progressivement intégrée dans des situations de complexité croissante. Les études montrent que les joueurs formés selon cette méthode démontrent une supériorité technique significative dans les situations de jeu réduit et les duels offensifs.

Système spark motion pour l'analyse technique en tennis et golf

Le système Spark Motion représente une avancée majeure dans l'analyse technique des sports de précision comme le tennis et le golf. Cette technologie combine capture vidéo, modélisation biomécanique et feedback instantané pour offrir une compréhension approfondie de la mécanique gestuelle. Pour le débutant, cet outil pédagogique accélère considérablement l'acquisition des patterns moteurs fondamentaux. La spécificité du système réside dans sa capacité à superposer des modèles biomécaniques optimaux sur la vidéo du pratiquant, permettant une comparaison directe et visuelle des écarts techniques. Les analyses montrent que les apprenants utilisant Spark Motion atteignent un niveau technique intermédiaire en 40% moins de temps que ceux suivant un enseignement conventionnel. Cette approche technologique favorise également l'autonomie dans l'apprentissage en développant les capacités d'auto-analyse.

Progression pédagogique "block practice" vs "random practice" selon schmidt

Les travaux fondamentaux de Richard Schmidt sur l'apprentissage moteur ont établi une distinction essentielle entre deux approches pédagogiques : la "block practice" (pratique groupée) et la "random practice" (pratique aléatoire). La première consiste à répéter intensivement un même geste technique jusqu'à sa maîtrise avant de passer au suivant. La seconde alterne différentes habiletés techniques au sein d'une même séance d'entraînement, créant une instabilité cognitive stimulante.

Contrairement aux intuitions pédagogiques traditionnelles, les recherches démontrent que la "random practice" produit des apprentissages plus robustes et transférables à long terme, malgré des performances initialement inférieures pendant la phase d'acquisition. Ce phénomène, connu sous le nom de "paradoxe de l'interférence contextuelle", s'explique par l'engagement cognitif supérieur et la sollicitation accrue des mécanismes de résolution de problèmes moteurs dans l'approche aléatoire.

Pour optimiser l'apprentissage technique, Schmidt recommande une progression hybride : débuter par des séquences courtes de "block practice" pour familiariser l'apprenant avec les patterns moteurs fondamentaux, puis introduire rapidement des phases de "random practice" pour consolider les acquis et développer l'adaptabilité technique. Cette méthodologie mixte s'avère particulièrement efficace pour les débutants, réduisant de 35% le temps nécessaire à l'acquisition stable des fondamentaux.

Approche technique par modélisation selon les travaux de françois gazzano

La méthodologie développée par François Gazzano s'appuie sur le concept de modélisation technique évolutive. Plutôt que de viser immédiatement le geste parfait, cette approche propose des modèles techniques intermédiaires adaptés au niveau de développement de l'apprenant. Chaque modèle constitue une étape cohérente vers la maîtrise technique optimale, tout en restant fonctionnel et efficace à son niveau. Cette approche pragmatique évite les frustrations liées à l'écart entre le geste expert et les capacités du débutant. Les modèles intermédiaires intègrent les contraintes développementales (force, coordination, morphologie) propres à chaque étape de progression. Les études montrent que cette méthodologie augmente significativement la motivation et l'adhésion des apprenants, tout en réduisant de 42% le taux d'abandon dans les phases initiales d'apprentissage technique.

L'excellence technique ne s'obtient pas en imitant les experts, mais en parcourant de façon méthodique et personnalisée les étapes qui mènent à cette expertise.

Équipements et matériel adaptés au niveau débutant

Le choix d'équipements spécifiquement conçus pour l'initiation constitue un facteur déterminant dans l'acquisition technique. Ces matériels adaptés compensent les limitations physiques et coordinatives du débutant, facilitant l'exécution des gestes fondamentaux. Dans les sports de raquette, par exemple, les études montrent qu'un matériel approprié (raquettes plus légères, à tamis élargi) améliore de 38% le taux de réussite technique et accélère significativement la progression.

L'industrie du matériel sportif a développé des gammes complètes dédiées à l'apprentissage technique. Ces équipements se caractérisent généralement par plusieurs adaptations clés : taille et poids réduits, stabilité accrue, feedback sensoriel amplifié et résistance aux manipulations approximatives. Pour le tennis, les raquettes 21'' à 25'' avec cordage semi-rigide optimisent l'apprentissage des 6-10 ans. En golf, les clubs junior à shaft flexible et tête de club surdimensionnée facilitent le contact balle-club et la production de trajectoires aériennes.

L'évolution technologique a également permis l'émergence d'équipements "intelligents" intégrant des capteurs qui analysent en temps réel

les paramètres d'exécution technique et fournissent un feedback immédiat à l'apprenant. Ces dispositifs, comme les raquettes de tennis connectées ou les clubs de golf instrumentés, permettent une objectivation précise des caractéristiques du geste (vitesse de swing, angle de frappe, point d'impact). Les données recueillies offrent une base concrète pour les ajustements techniques et réduisent considérablement la période d'apprentissage par essai-erreur.

Le choix du matériel doit évoluer progressivement avec le niveau technique du pratiquant. Une transition prématurée vers des équipements avancés peut entraver le développement technique en imposant des contraintes excessives. À l'inverse, persister trop longtemps avec du matériel débutant peut limiter l'exploration de sensations techniques plus fines. Les études montrent qu'une progression échelonnée du matériel, synchronisée avec les paliers d'acquisition technique, optimise l'apprentissage et maintient la motivation.

Planification progressive de l'entraînement technique

L'acquisition des bases techniques nécessite une programmation méthodique qui respecte les principes neurophysiologiques de l'apprentissage moteur. Cette planification s'articule autour de trois dimensions essentielles : la progressivité de la complexité, la variabilité des contextes d'exécution et la densité optimale des répétitions. Les recherches en neurosciences du sport démontrent qu'une planification structurée accélère de 47% l'acquisition des automatismes techniques par rapport à une approche intuitive.

La périodisation technique moderne s'inspire du modèle de Bompa tout en l'adaptant aux spécificités de l'apprentissage fondamental. Elle distingue quatre phases successives : l'acquisition (familiarisation avec les patterns moteurs de base), la stabilisation (réduction de la variabilité d'exécution), l'automatisation (libération de l'attention consciente) et le transfert (adaptation du geste aux contraintes situationnelles). Chaque phase requiert des méthodes pédagogiques et des outils d'évaluation spécifiques.

Pour le débutant, un ratio optimal de 70% d'entraînement technique et 30% d'application en situation de jeu s'avère le plus efficace durant les six premiers mois de pratique. Cette répartition évolue progressivement vers un équilibre 50/50 à mesure que les fondamentaux se stabilisent. Les séances techniques gagnent en efficacité lorsqu'elles sont programmées en début d'entraînement, quand le système neuromusculaire n'est pas encore affecté par la fatigue qui altère la qualité d'exécution.

La planification doit également intégrer le concept de "charge technique", analogique à la charge physique mais focalisée sur le volume et l'intensité des sollicitations coordinatives. Une périodisation en vagues, alternant phases de charge technique élevée et périodes d'assimilation à charge réduite, prévient les plateaux d'apprentissage et maintient une progression constante. Cette approche cyclique respecte les délais neurophysiologiques nécessaires à la consolidation des patterns moteurs dans la mémoire procédurale.

La maîtrise technique n'est pas le fruit d'une accumulation désordonnée de répétitions, mais le résultat d'une architecture d'entraînement qui respecte les lois biologiques de l'apprentissage moteur.

Erreurs techniques courantes et corrections spécifiques

L'identification et la correction méthodique des erreurs techniques constituent un processus fondamental dans l'acquisition des bases. Contrairement aux idées reçues, les erreurs ne sont pas uniquement des obstacles à l'apprentissage, mais représentent également des opportunités d'affinement technique lorsqu'elles sont correctement analysées et traitées. Les recherches en pédagogie sportive montrent que la capacité à détecter et corriger ses propres erreurs constitue un prédicteur majeur de la progression technique à long terme.

Les erreurs techniques du débutant peuvent être classifiées en trois catégories principales : les erreurs conceptuelles (incompréhension du modèle technique), les erreurs d'exécution (limitations coordinatives ou conditionnelles) et les erreurs adaptatives (compensations inappropriées). Chaque catégorie nécessite une approche corrective spécifique, allant de la clarification cognitive à la remédiation proprioceptive ou au reconditionnement physique ciblé.

Défauts posturaux récurrents et outils de rectification

Les défauts posturaux représentent la source primaire de nombreuses inefficiences techniques chez le débutant. Ces déséquilibres compromettent l'alignement biomécanique optimal et perturbent les chaînes de transmission d'énergie. L'analyse posturale dynamique révèle que 78% des erreurs techniques fondamentales trouvent leur origine dans des positionnements corporels inadaptés, notamment au niveau du centre de gravité et des articulations proximales.

Les outils de rectification posturale modernes combinent approches proprioceptives et feedback externe. Les systèmes de contrainte partielle, comme les harnais d'alignement ou les guides posturaux, imposent des trajectoires correctes et permettent l'intégration sensorielle des positions optimales. Les technologies de biofeedback postural, utilisant capteurs inertiels et retour visuel en temps réel, offrent une objectivation précise des déviations et accélèrent les corrections.

La méthode des points d'ancrage posturaux développée par Kosten offre une approche systématique particulièrement efficace pour le débutant. Elle identifie les articulations clés dont la position influence l'ensemble de la chaîne technique et focalise l'attention sur ces points stratégiques. Cette hiérarchisation des priorités correctives simplifie le processus d'ajustement et accélère l'acquisition des automatismes posturaux fondamentaux.

Problèmes de timing dans les sports de précision: diagnostic et solutions

Les déficiences de timing constituent l'écueil technique majeur dans les sports de précision comme le tennis, le golf ou le baseball. La synchronisation temporelle des segments corporels détermine l'efficience du transfert d'énergie et la qualité de l'impact. Les analyses haute fréquence révèlent que les écarts de timing aussi faibles que 15 millisecondes peuvent compromettre significativement la performance technique.

Le diagnostic des problèmes de timing nécessite une méthodologie spécifique combinant analyse vidéo et sensation kinesthésique. La technique du chronogramme segmentaire permet de visualiser la séquence d'activation des différentes parties du corps et d'identifier les inversions ou compressions temporelles problématiques. Cette objectivation constitue la base d'une correction ciblée et pertinente.

Les approches correctives modernes privilégient les exercices de dissociation segmentaire et de séquençage rythmique. La méthode des points d'arrêt séquentiels décompose le mouvement en phases distinctes et insiste sur les transitions critiques. Les métronomes adaptatifs et les systèmes sonores de biofeedback permettent d'internaliser les cadences optimales et de recalibrer progressivement les schémas temporels déficients. Ces outils réduisent de 42% le temps nécessaire à la correction des défauts de timing comparativement aux méthodes traditionnelles.

Surcompensations musculaires et rééquilibrage technique

Les surcompensations musculaires représentent un phénomène fréquent chez le débutant confronté aux exigences techniques d'une nouvelle discipline. Face à l'incapacité d'activer efficacement certains groupes musculaires, l'organisme recrute excessivement d'autres muscles accessoires, générant des patterns moteurs inefficients et potentiellement traumatisants. Ces compensations créent des déséquilibres biomécaniques qui compromettent la progression technique.

Le diagnostic des surcompensations s'appuie sur l'électromyographie de surface (EMG) qui quantifie l'activité électrique des principaux groupes musculaires pendant l'exécution technique. Cette analyse objective permet d'identifier les déséquilibres d'activation et de cibler précisément les interventions correctives. Les études montrent que 67% des débutants présentent des suractivations significatives des muscles superficiels au détriment des stabilisateurs profonds plus efficients.

La remédiation s'articule autour de trois axes complémentaires : l'inhibition des muscles hyperactifs, l'activation des groupes déficitaires et la réintégration de patterns coordonnés. Les techniques de release myofascial et d'étirement différencié réduisent l'hypertonicité des compensateurs. Les exercices d'activation ciblée, souvent assistés par électrostimulation ou biofeedback EMG, renforcent les chaînes musculaires sous-utilisées. Enfin, les séquences de réintégration progressive restaurent la coordination intermusculaire optimale.

Analyse vidéo comparative avec la méthode dartfish

La méthode Dartfish représente une avancée significative dans l'analyse technique comparative, permettant une objectivation précise des écarts entre modèle expert et exécution du débutant. Ce système associe capture vidéo haute définition et outils d'analyse quantitative pour décomposer le mouvement en paramètres mesurables. Les études montrent que cette approche analytique améliore de 52% la pertinence des interventions correctives par rapport à l'observation traditionnelle.

La fonctionnalité SimulCam constitue l'atout majeur de Dartfish pour l'apprentissage technique. Elle superpose en transparence les silhouettes du pratiquant et du modèle de référence, synchronisées sur des points clés du mouvement. Cette visualisation immédiate des divergences techniques crée un puissant stimulus correctif, exploitant les mécanismes neurobiologiques de l'apprentissage observationnel. Le débutant identifie instantanément les écarts posturaux, temporels et spatiaux de son exécution.

L'analyse Dartfish s'appuie sur quatre indicateurs techniques fondamentaux : les angles articulaires clés, les trajectoires segmentaires, les vitesses de déplacement et les positions relatives. Pour chaque paramètre, le système établit des corridors de tolérance technique adaptés au niveau du pratiquant, permettant une progression échelonnée vers le modèle optimal. Cette individualisation des références comparatives respecte les contraintes développementales du débutant tout en maintenant une direction technique cohérente.

Intégration des fondamentaux techniques en situation de jeu réel

La transition des acquisitions techniques vers les situations de jeu authentiques constitue l'étape cruciale et souvent négligée de l'apprentissage fondamental. Cette phase d'intégration contextuelle permet de transformer des habiletés isolées en compétences fonctionnelles adaptées aux contraintes spécifiques de la pratique. Les recherches en apprentissage moteur démontrent que sans cette étape de transfert, jusqu'à 60% des acquis techniques peuvent rester inutilisables en situation réelle.

L'intégration contextuelle s'appuie sur le principe de spécificité selon lequel les apprentissages sont optimisés lorsque les conditions d'entraînement se rapprochent des conditions de performance. Ce continuum d'intégration débute par des situations aménagées (contraintes réduites, temps disponible augmenté) et évolue progressivement vers des contextes authentiques. Cette gradation respecte les capacités adaptatives du système nerveux central face à la complexité situationnelle croissante.

La méthodologie des jeux à thème technique offre un cadre particulièrement efficace pour cette intégration. Ces situations ludiques contraignent implicitement le pratiquant à mobiliser les fondamentaux techniques dans des contextes simplifiés mais significatifs. Par exemple, le "jeu des zones" au tennis valorise la précision des frappes en attribuant des points supplémentaires aux balles placées dans des cibles prédéfinies, incitant naturellement à l'application des techniques de contrôle directionnel.

Le concept de contrainte-ressource développé par Newell propose une approche écologique de l'intégration technique. Plutôt que d'imposer explicitement l'utilisation de certains patterns techniques, cette méthode manipule les paramètres environnementaux et règlementaires pour rendre certaines solutions techniques naturellement avantageuses. Cette approche indirecte favorise l'émergence spontanée des comportements techniques optimaux et leur adaptation contextuelle.

Pour maximiser le transfert des acquis fondamentaux, la variabilité des contextes d'application s'avère déterminante. Les recherches de Magill démontrent qu'une pratique dans des environnements diversifiés (surfaces différentes, contraintes spatiales variables, pression temporelle modulée) développe une plasticité technique supérieure. Cette adaptabilité est particulièrement précieuse dans les disciplines ouvertes où les conditions de pratique fluctuent constamment.

La technique n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'expression dans le jeu. Son véritable test n'est pas la beauté du geste isolé, mais son efficacité face aux contraintes réelles de la pratique.

L'utilisation de la vidéo comme outil d'analyse contextuelle complète efficacement ce processus d'intégration. Contrairement à l'analyse technique classique focalisée sur la forme du mouvement, l'analyse contextuelle s'intéresse aux déclencheurs décisionnels et à la pertinence des choix techniques. Cette approche développe la dimension cognitive de la performance en établissant des liens explicites entre lecture situationnelle et sélection technique appropriée.

Enfin, l'intégration technique authentique implique une dimension émotionnelle souvent négligée. Les situations compétitives, même aménagées, génèrent des états émotionnels qui peuvent perturber l'exécution technique. L'exposition progressive à la pression et l'apprentissage de routines de gestion émotionnelle permettent de stabiliser les acquis techniques dans des contextes affectivement chargés, condition indispensable à leur transfert durable en situation réelle.